In einer archaischen Gesellschaft hat das ökonomisch relevante Tun direkt mit der Sicherung des Lebensunterhaltes, und zwar insbesondere in Form der Beschaffung von Nahrungsmitteln zu tun. Auch in der modernen ökonomischen Gesellschaft wird Sinn und Zweck des Wirtschaftens in der Versorgung der Bevölkerung bzw. in der Befriedigung der Bedürfnisse der einzelnen Gesellschaftsmitglieder gesehen, wenn auch das, was dabei produziert und konsumiert wird, offensichtlich über das unmittelbar Lebensnotwendige weit hinaus geht. Im folgenden skizzieren wir einige der grundlegenden Elemente der vorherrschenden Theorie (“Mainstream”), die als sog. neoklassische Ökonomie bekannt ist.

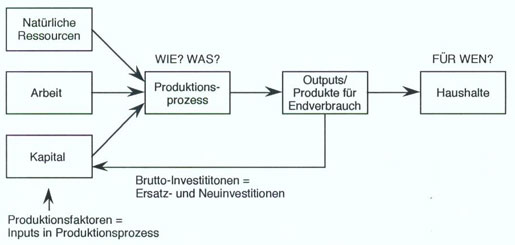

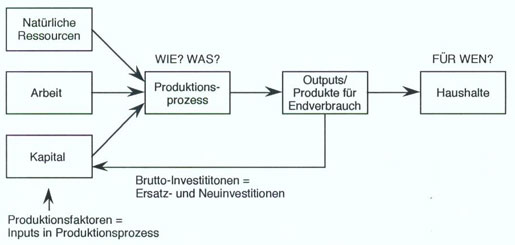

Als Funktion des Wirtschaftssystems kann also die Erzeugung und die Verteilung von Gütern und Dienstleistungen gesehen werden. Der Vorgang ist in Abb.19 skizziert. Produzierende Unternehmen verwenden eine bestimmte Zusammensetzung der Inputs bezüglich der Produktionsfaktoren natürliche Ressourcen, Arbeit und Kapital, um eine bestimmte Komposition von Outputs zu erzeugen. Die Produkte werden von privaten Haushalten oder aber von Unternehmen zum Zweck der Neu- oder Reinvestition in ihren Produktionsprozess gekauft. Es wird unterstellt, dass das Wirtschaftssystem die Aufgabe hat, zwischen begrenzten Ressourcen auf der Input-Seite und unbegrenzten Bedürfnissen auf der Nachfrage-Seite zu vermitteln. Daraus ergibt sich das sog. Knappheits-Problem, aus dem das eigentliche ökonomische Prinzip abgeleitet wird, das besagt, “dass ein gegebenes Bedürfnis bzw. Ziel mit möglichst geringem Mitteleinsatz bzw. Aufwand zu realisieren sei oder umgekehrt, dass mit gegebenen Mitteln eine maximale Bedürfnisbefriedigung erreicht werden

müsse.”263Silvio Borner 1980, 13.

Mit anderen Worten, es soll effizient produziert werden. Das Kriterium der Effizienz betrifft sowohl die Input- wie auch die Output-Seite: Erstens soll die sog. Allokation (d.h. Verwendung und Einsatz) der Produktionsfaktoren und zweitens auch die Zusammensetzung des Produktionsausstosses optimal sein. Ist dies der Fall, dann können die Produzenten ihre Kosten minimieren bzw. ihren Gewinn maximieren. Ein optimaler Produktionsausstoss ist einer, der gleichzeitig nachfrage-gerecht ist, d.h. den Bedürfnissen der Konsumenten so entspricht, dass diese ihren Gesamtnutzen maximieren

können.264Vgl. Borner 1980, 12-13.

Damit in der Praxis effizient gewirtschaftet wird, müssen somit entsprechend motivierte Wirtschaftssubjekte vorausgesetzt werden, d.h. Produzenten, die auf Gewinnmaximierung und Konsumenten, die auf Nutzenmaximierung aus sind.

Abbildung 19: Der Produktionsprozess. Die Wie-Frage bezieht sich auf die Zusammensetzung der Produktionsfaktoren, die Was-Frage auf diejenige des Outputs und die Für-Wen-Frage auf die Verteilung desselben auf Konsumenten und Investoren (nach Borner 1980, 12)

Wenn, wie in Abb.19, bezüglich der Produktion die Fragen nach dem Was? und dem Wie? gestellt werden, wären diese also im gerade erklärten Sinne aus exklusiv ökonomischer Sicht zu beantworten. Von einer ökonomischen Theorie, die das wirtschaftliche Geschehen nicht in abstrakter Isolation von allem anderen betrachtet, wäre aber zu verlangen, dass eine Beschäftigung mit diesen Fragen auch eine Reflexion auf kulturelle Bedingungen und ökologische Grundlagen beinhaltet. Wenn aber Theorie und Praxis der Ökonomie dies nicht von sich aus zu leisten imstande sind, können wir uns dann ein entsprechend ökologisch und kulturell inspiriertes, demokratisches politisches System vorstellen, das dem Wirtschaftssystem entsprechende Schranken setzt? Daneben wird nun in Abb.19 noch die Frage Für Wen? aufgeworfen, und diese berührt einen heiklen Punkt. Borner gibt zu, dass eine effiziente Produktion noch keineswegs eine gerechte Verteilung der Produkte garantiere. Er sagt: “Die Verteilung durch den Markt ist einer Demokratie vergleichbar, bei der jeder einzelne so viele Geldstimmen besitzt, wie ihm Franken für Ausgaben zur Verfügung stehen. Aber welche Verteilung der Geldstimmen kann als gerecht bezeichnet

werden?”265Borner 1980, 13-14.

Er meint, dies sei nur subjektv beantwortbar und nicht objektiv begründbar. Entsprechend kann die Ökonomie dazu nichts sagen und “das Ausbalancieren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit” wird zur “hohen Kunst einer tragfähigen

Wirtschaftspolitik”.266Borner 1980, 14.

In diesem Fall wird somit zugegeben, dass eine auf sich allein gestellte Wirtschaft versagt und auf die Setzung eines politischen Rahmens angewiesen ist.

Aber zurück zu eineren weiteren wichtigen Vorstellung der herrschenden ökonomischen Theorie, nämlich der des Marktes. Ein solcher entsteht, wenn sich eine grosse Zahl von im oben genannten Sinne optimierenden Firmen und Haushalten treffen, um in Konkurrenz zueinander Produkte zu verkaufen und zu

kaufen.267Dabei ist das “sich treffen” natürlich in einem relativ abstrakten Sinne gemeint, es sei denn es handle sich um einen traditionellen Markt, auf dem sich Produzierende und Konsumierende tatsächlich von Angesicht zu Angesicht begegnen (vgl. mit 5.3.2).

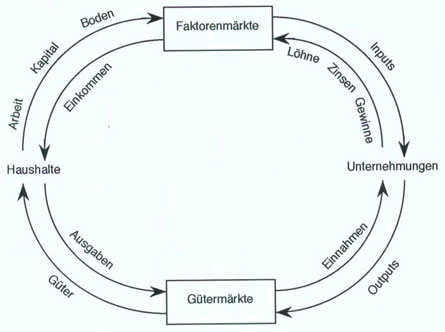

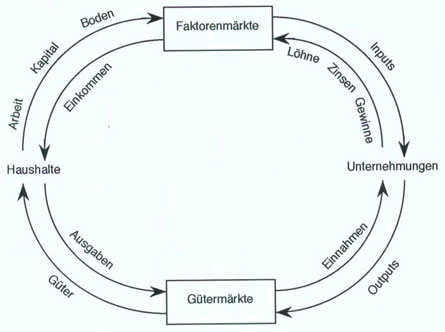

Genauer gesagt, handelt es sich nicht um einen Markt, sondern um eine Reihe von miteinander mehr oder weniger verknüpften Märkten. Mindestens muss, wie in Abb.20, zwischen Gütermärkten, auf denen Produkte, und Faktorenmärkte, auf denen Produktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital und Boden gehandelt werden, unterschieden werden. Dadurch ergibt sich ein Kreislauf mit einem Leistungsstrom und einem gegenläufigen Geldstrom (vgl. Abb.20). Die Haushalte stellen über die Faktorenmärkte Arbeit, Kapital und Boden zur Verfügung, die von den Unternehmungen als Inputs zur Herstellung von Produkten verwendet werden. Diese bieten sie auf den Gütermärkten an, wo sie dann von den Haushalten gekauft werden. Indem die letzteren dies tun, geben sie Geld aus, das über die Gütermärkte an die hinter den gekauften Produkten stehenden Firmen weiterläuft. Diese wiederum müssen via Faktorenmärkte für die Inputs an Arbeit, Kapital und Boden Löhne, Zinsen und Renten bezahlen, die schliesslich als Einkommen an die Haushalte

fliessen.268Vgl. Borner 1980, 34-35.

Damit das Ganze optimal funktioniert, müssen idealerweise die folgenden Bedingungen erfüllt

sein:269Nach Borner 1980, 32.

Abbildung 20: Das Marktsystem. Äussere Schlaufe: Güter- oder Leistungsstrom, innere Schlaufe: Geld- oder Einkommensstrom (nach Borner 1989, 34)

·

Alle wirtschaftlichen Güter werden zu einem Preis gehandelt.

·

Auf allen Märkten herrscht vollkommene Konkurrenz, d.h. zu allen Märkten besteht freier Zutritt, in allen Märkten befinden sich sehr viele Anbieter und Nachfrager, die gehandelten Güter sind homogen, d.h. einheitlich, und es finden keine Absprachen zwischen den Marktteilnehmern statt.

·

Alle Marktteilnehmer haben klare und bestimmte Präferenzen, d.h. der Konsument weiss genau, was ein bestimmtes Produkt ihm - im Vergleich zu allen anderen -

nützt.270Dabei werden alle Güter als vergleichbar und in dem Sinne auch austauschbar betrachtet, als der Konsument sich für das eine oder das andere entscheiden kann, eben für das, was ihm am meisten Nutzen bringt. Dazu der bissige Kommentar des Kommunitaristen Amitai Etzioni: “One wonders what is the effect on the attitude of potential parents to children, if they are systematically taught to think about their offspring as a trade-off to other ‘goods’, such as cars?” (Etzioni 1988, 249).

·

Die möglichen Produktionsmethoden sind vorgegeben und den Produzenten bekannt.

·

Alle Beteiligten verfügen über alle notwendigen Marktinformationen.

·

Alle Marktteilnehmer handeln auf das Ziel hin, den eigenen Vorteil zu maximieren.

·

Die Wirtschaft ist voll beschäftigt, d.h. die gesamte Kapazität wird voll ausgelastet.

Die Marktpreise bilden sich im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage, das (immer zufolge der Idealvorstellungen) in einem Gleichgewichtszustand zur Ruhe

kommt.271Zu einer detaillierteren und kritischen Betrachtung der Gleichgewichtstheorie siehe Joachim Schütz 1990, 68 ff.

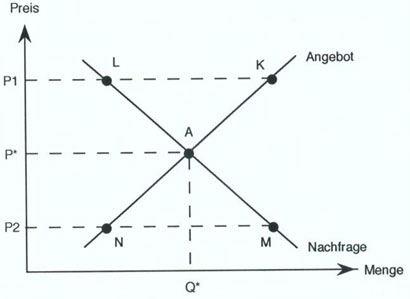

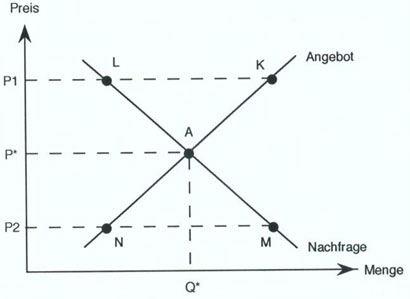

Dies ist in Abb.21 im Form eines Preis-Mengen-Diagramms dargestellt, in dem sich eine Angebots- mit einer Nachfragekurve schneidet; der Schnittpunkt entspricht der Gleichgewichtslage. Die Angebotskurve hat eine positive, die Nachfragekurve eine negative

Steigung.272Dabei müssen die beiden Kurven durchaus nicht Gerade sein.

Für den Moment kann diese Konstellation plausibel so erklärt werden: Wenn für ein Produkt nur ein tiefer Preis erzielt werden kann, haben die betreffenden Hersteller kein Interesse, viel davon zu verkaufen, d.h. sie werden nur eine kleine Menge anbieten. Ist dagegen der Preis hoch, wäre es für sie attraktiv, viel davon absetzen zu können, womit sie eine grosse Quantität anbieten. Das Gegenteilige gilt für die Nachfragekurve: Ist das Produkt teuer, ist das Kaufinteresse daran gering, womit der Umfang der Nachfrage bescheiden bleibt. Ist es dagegen billig, ist die Nachfrage gross. Theoretisch genauer lässt sich die Entstehung von Angebots- und Nachfragekurven mittels der Marginalanalyse erklären, die auf dem Konzept der Grenzkosten der Produktion bzw. des Grenznutzens des Konsums aufbaut. Unter den Grenzkosten wird die Zunahme der Gesamtkosten der Produktion verstanden, wenn diese um eine Einheit erhöht wird. Die übliche Annahme ist, dass eine Ausweitung der Produktion mit wachsenden Grenzkosten verbunden ist. Es stellt sich dann die Frage, an welchem Punkt das optimale Produktionsniveau erreicht ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Grenzkosten gerade dem Marktpreis entsprechen, weil dann der grösste Gewinn erzielt werden kann. Würde die Produktion noch weiter gesteigert, wäre dies nicht mehr profitabel, da dann ja die Kosten für die Herstellung zusätzlicher Einheiten mehr als deren Erlös betrügen. Das in Tab.2 aufgeführte fiktive Beispiel soll dies illustrieren.

Abbildung 21: Das Marktgleichgewicht, das durch das Zusammenwirken von Angeobt und Nachfrage ensteht. A = Gleichgewichtspunkt, P* = Gleichgewichtspreis, Q* = Gleichgewichtsmenge, P1 = Preis über dem Gleichgewicht, der einen Angebotsüberhang bzw. eine Nachfragelücke LK bewirkt, P2 = Preis unter dem Gleichgewicht, der einen Nachfrageüberhang bzw. eine Angebotslücke NM zur Folge hat (nach Borner 1980, 48)

Tabelle 2: Fiktives Zahlenbeispiel für die Bestimmung des optimalen Produktionsniveaus (nach Borner 1980, erweitert)

Produktionsmenge |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

Gesamtkosten |

213 |

226 |

240 |

255 |

271 |

288 |

306 |

Durchschnittskosten |

15,21 |

15,07 |

15,00 |

15,00 |

15,06 |

15,16 |

15,30 |

Grenzkosten |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

Preis = 14 |

Erlös |

196 |

210 |

224 |

238 |

252 |

266 |

280 |

Gewinn |

-17 |

-16 |

-16 |

-17 |

-19 |

-22 |

-26 |

Preis = 15 |

Erlös |

210 |

225 |

240 |

255 |

270 |

285 |

300 |

Gewinn |

-3 |

-1 |

0 |

0 |

-1 |

-3 |

-6 |

Preis = 16 |

Erlös |

224 |

240 |

256 |

272 |

288 |

304 |

320 |

Gewinn |

11 |

14 |

16 |

17 |

17 |

16 |

14 |

Preis = 17 |

Erlös |

238 |

255 |

272 |

289 |

306 |

323 |

340 |

Gewinn |

25 |

29 |

32 |

34 |

35 |

35 |

34 |

In Tab.2 ist angenommen, dass die Grenzkosten linear steigen. Zuerst sind sie tiefer als die durchschnittlichen Gestehungskosten. Das kommt daher, dass für die Produktion zuerst Fixkosten anfallen, z.B. für Kapital und/oder Boden und erst danach flexible Kosten (Arbeit), die je nach Produktionshöhe anfallen. Damit erklärt sich auch, wieso die durchschnittlichen Kosten zuerst fallen und erst infolge der stetig zunehmenden Grenzkosten von einem bestimmten Niveau an dann wieder steigen. Im Beispiel sind die Erlöse und die Gewinne für die vier verschiedenen Preisniveaus 14, 15, 16 und 17 gezeigt. Solange der Preis unter den Durchschnittskosten liegt, ist das Geschäft mit Verlust verbunden. Es stellt sich dann das Problem, diesen zu minimieren, was bei einem Preis von 14 für eine Produktion von 15 Einheiten zutreffen würde, also für ein Produktionsniveau, das den Grenzkosten von 14 entspricht. Oder aber der Entschluss könnte der sein, unter diesen Umständen gar nicht zu produzieren bzw. das Produkt auf dem Markt gar nicht anzubieten. Bei einem Preis von 15 ist der Erlös bei der Produktion von 16 Einheiten (Grenzkosten 15) gerade gleich den gesamten Gestehungskosten. Bei einem Preis von 16 empfiehlt sich eine Produktion von 17 Einheiten (Grenzkosten 16), bei einem solchen von 17 eine Produktion von 18 Einheiten (Grenzkosten 17), da damit dann der Gewinn maximiert werden kann. Insgesamt lässt sich aus der Darstellung sehen, dass, weil sich die Produktion nach der Übereinstimmung von Preis und Grenzkosten richtet, der Verlauf der letzteren gerade der Angebotskurve entspricht.

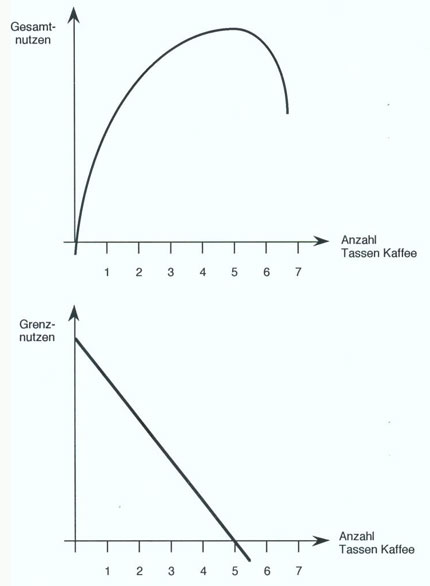

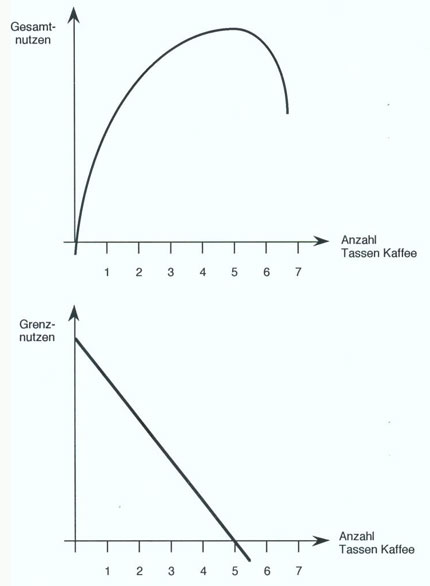

Auf der Seite des Konsums wird mit dem Konzept des Grenznutzens gearbeitet. Dies ist der Zusatznutzen, der sich ergibt, wenn eine Person eine Einheit des fraglichen Gutes mehr konsumiert. Es wird angenommen, dass dieser bei steigendem Konsumniveau abnimmt, ja es wird sogar vom “Gesetz des abnehmenden Grenznutzens” gesprochen. Das Beispiel des Kaffeetrinkens bei Föhn in Abb.22 mag dies erläutern: Bis 5 Tassen Kaffee nimmt der Gesamtnutzen zu, darüber hinaus aber ab, weil zu viel Kaffee Nervosität verursacht. Der Grenznutzen nimmt von der ersten Tasse an ab, erreicht dort, wo der Gesamtnutzen maximal gross ist (bei 5 Tassen) den Wert Null und wird nachher sogar

negativ.273Vgl. Borner 1980, 38.

Vielleicht noch ein anderes plausibles Beispiel: Eine vierköpfige Familie in einer 4-Zimmerwohnung, die bisher ohne Fernsehapparat gelebt hat, entscheidet sich, einen solchen anzuschaffen. In diesem Schritt von 0 auf 1 ist der Grenznutzen am grössten (immer aus ökonomischer Sicht gesehen!). Weil nun in der Folge häufig Konflikte bezüglich der Kanalwahl auftreten, wird noch ein zweiter Apparat gekauft, der in einem anderen Zimmer steht. Daraus ergibt sich ein Zusatznutzen, der aber unter dem mit dem ersten Schritt verbundenen bleibt. Würden auch die restlichen zwei Zimmer noch mit je einem Gerät bestückt, wäre der Grenznutzen nochmals kleiner, weil es ja wahrscheinlich eine Ausnahmesituation ist, dass alle Familienmitglieder gleichzeitig ein je spezielles Programm schauen möchten. Und schliesslich ist klar, dass der Zusatznutzen für einen fünften Apparat Null wäre, denn ein solcher würde ja gar nicht benützt. Jedenfalls: Ähnlich, wie die Grenzkosten-Kurve zur Angebotskurve wird, ergibt sich die Nachfragekurve aus der Grenznutzen-Kurve. Allerdings muss diese noch gegenüber einer Variation des Preises des fraglichen Gutes geeicht werden. Mit den gegebenen Beispielen ist natürlich jeweils nur ein Unternehmen (beim Angebot) bzw. ein Haushalt (bei der Nachfrage) erfasst. Um zum Gesamtangebot und zur Gesamtnachfrage zu gelangen, müssen theoretisch alle individuellen Kurven aggregiert werden.

Abbildung 22: Gesamtnutzen (oben) und Grenznutzen (unten) des Kaffetrinkens im Büro bei starkem Föhn (nach Borner 1980, 38)

Wie gesagt und in Abb.21 gezeigt, ergeben sich aus der Überschneidung einer (Gesamt-) Angebots- mit einer (Gesamt-)Nachfragekurve ein Gleichgewichtspreis und eine Gleichgewichtsmenge. Theoretisch kommt es bei diesem Zustand zur Räumung des Marktes, d.h. die fragliche Ware wird genau in dem Umfang, in dem sie angeboten wird, auch tatsächlich verkauft. Es wird auch angenommen, dass das Gleichgewicht ein stabiles ist. Dies bedeutet einerseits, dass die Wirtschaftssubjekte keinen Anlass haben, ihr Verhalten zu ändern, solange das Gleichgewicht besteht, und andererseits, dass bei einer Störung des Gleichgewichtes durch äussere Faktoren Angebots- oder Nachfrageüberhänge entstehen, die das System automatisch wieder zum Gleichgewicht

zurückführen.274Siehe Borner 1980, 48.